在广袤的动物世界里,亲子关系的图景与人类大相径庭 。多数动物父母与子女相伴的时光如白驹过隙,短暂得令人咋舌。一旦子女成年,具备独立生存的能力,便会毅然决然地各自奔赴属于自己的天地,分道扬镳,鲜少有长期生活在一起的情况。

以猛禽金雕为例,金雕幼崽在成长过程中,父母会精心呵护,传授飞翔、捕猎等生存技能 。当幼崽羽翼丰满,能够独立翱翔天际、寻觅食物时,就会被父母果断驱赶,离开巢穴。

这一现象在动物界极为普遍,金雕幼崽没有 “啃老” 的可能,必须依靠自己的力量在残酷的自然环境中开拓生存空间,独自面对挑战,开启独立生存的模式。

灵长类动物中的长臂猿也是如此,长臂猿夫妻通常独自生活,不与其他长臂猿群体混居 。

当小长臂猿长到亚成年阶段,父母就会将其赶走,让它们去寻找适宜的生存环境和配偶。小长臂猿离开父母后,要凭借自身能力去适应新环境,寻找食物、躲避天敌,组建新的家庭,延续长臂猿这一物种。在这种生存策略下,长臂猿父母与子女之间难以形成长久深厚的亲情,更多是为了物种繁衍而进行的自然选择。

即使是群居的非洲杂色狼,也遵循着类似的规律 。成年后的雌狼会离开原来的群体,去建立属于自己的群体和 “王朝”。在这个过程中,如果女儿的领地与母亲相邻,甚至可能出现女儿侵略母亲领地、将母亲驱逐的情况。

在 BBC 纪录片《王朝》中,就真实记录了这样令人唏嘘的场景,观众看到这一幕时,纷纷在弹幕中谴责女儿的 “不孝”。但在大自然残酷的生存法则面前,动物们的行为更多是出于生存本能,为了获取更多资源,保证自身和后代的生存,不得不做出这样看似 “无情” 的选择。

在动物世界中,许多动物自出生起便与父母分离,连父母的模样和去向都无从知晓,赡养父母自然也就成了天方夜谭 。众多海洋生物便是如此,以翻车鱼为例,翻车鱼一次可产下多达 3 亿颗卵 ,但产卵后,翻车鱼父母便对这些卵不管不顾。

在海洋复杂的环境中,幼鱼在成长过程中根本无法与父母相认,甚至不知道自己的父母长什么样子。它们只能凭借本能,在海洋中独自面对各种危险,努力生存下去,更谈不上赡养父母。

昆虫世界里,蚕蛾的生命周期也十分短暂,在短暂的生命里,蚕蛾完成交配产卵后就会很快死亡 。蚕宝宝从卵中孵化出来时,父母早已不在,它们只能依靠自己的本能去吃桑叶、吐丝结茧、化蛹成蛾,开启自己的生命历程,与父母之间没有任何互动和联系,赡养行为也就不存在。

在大自然残酷的生存法则下,多数动物一生都在为生存和繁衍而奔波,自身生存都面临诸多挑战,根本无力照顾父母 。以狮子为例,虽然狮子是草原上的顶级掠食者,但它们的生存也充满艰辛。

在纪录片《大猫》中,我们可以看到,狮群每天都要花费大量时间和精力去捕猎,获取足够的食物。在旱季,食物匮乏时,狮群常常面临饥饿的威胁,甚至可能几天都吃不上一顿饱饭 。在这种情况下,狮子们首先要保证自己和幼崽的生存,根本没有多余的食物和精力去照顾年老的父母。

从进化角度来看,动物成年后离开父母也是避免近亲繁殖和减少资源竞争的重要策略 。以非洲象为例,非洲象是群居动物,当小象成年后,雌性小象可能会留在原象群,而雄性小象则会离开象群,去寻找其他象群或独自生活。这是因为长期生活在同一象群中,近亲繁殖的风险会增加,不利于物种的健康繁衍。

同时,离开象群也能减少与父母和其他家庭成员在食物、领地等方面的竞争,提高自己的生存几率。在纪录片《地球脉动》中,我们可以看到,离开象群的雄性小象在成长过程中,要学会独自面对各种挑战,寻找食物、水源和躲避天敌,逐渐成长为独立的个体 。

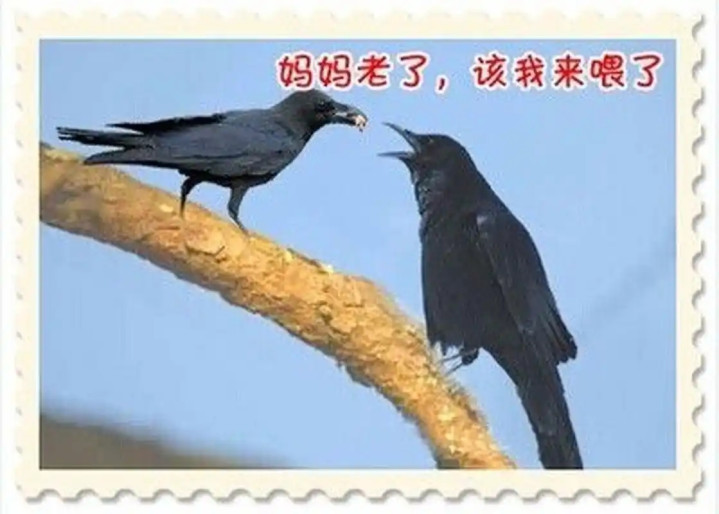

“乌鸦反哺,羔羊跪乳”,这两句古老的谚语在中国文化中被视为动物孝顺父母的生动体现,承载着浓厚的道德寓意 ,常被用来教导人们要懂得感恩与回报父母的养育之恩。然而,从科学的角度深入探究,会发现事实与美好的寓意存在偏差。

从科学观察来看,目前并没有确凿的证据能证实 “乌鸦反哺” 这一行为的真实性 。虽然古人记载乌鸦幼鸟长大后会反哺父母,但现代鸟类学家通过长期对乌鸦的观察研究,并未发现这一现象。

在乌鸦的生活习性中,幼鸟在成长过程中确实会依赖父母的喂养,但当它们长大成熟,具备独立生存能力后,便会离开父母,开启自己的生活,不会再回到父母身边进行照顾 。那些所谓 “乌鸦反哺” 的现象,可能只是人们将其他类似行为误认或过度解读,实际上更多是基于人类情感和道德观念的想象。

“羔羊跪乳” 也并非是小羊出于感恩的举动 。小羊在成长过程中,吃奶姿势从躺着变为跪着,主要是生理结构和姿势需求导致。随着小羊逐渐长大,身体结构发生变化,跪着吃奶更有利于它们获取乳汁,是一种自然的生理行为,与感恩、孝道并无关联 。古人将其赋予感恩的含义,更多是借动物行为来传达人类社会的道德观念。

自然界遵循 “优胜劣汰” 的生存法则,这一法则深刻影响着动物的行为和生存策略 。在这个残酷的法则下,动物必须时刻为生存而挣扎,任何可能影响自身生存和种群发展的行为都可能被淘汰 。

对于食草动物来说,照顾年迈的父母可能会使自己陷入危险境地,增加被捕食的风险 。在非洲大草原上,角马群每年都要进行大规模的迁徙,寻找水源和食物 。在迁徙过程中,年迈的角马由于体力不支,行动迟缓,往往容易成为狮子、猎豹等食肉动物的猎物。

如果年轻的角马停下来照顾年迈的父母,很可能会导致自己也被食肉动物盯上,不仅无法保护父母,还会搭上自己的性命 。因此,在趋利避害的本能下,食草动物通常不会照顾年迈的父母,而是选择优先保证自己的生存,以延续种群。

自然资源是有限的,动物们需要在有限的资源条件下竞争生存 。照顾年老的个体可能会消耗大量的资源,包括食物、水源、领地等,这对于整个种群的发展可能会产生不利影响 。在资源匮乏的情况下,动物们会优先将资源分配给更有生存和繁殖潜力的年轻个体,以确保种群的延续 。

只有当老动物对群体还有重要作用时,才可能会得到照顾 。比如虎鲸群中的虎鲸奶奶,由于拥有丰富的经验和知识,对虎鲸群的生存和繁衍至关重要,所以会得到年轻虎鲸的照顾 。但对于大多数没有特殊价值的年老动物来说,在资源有限的情况下,很难得到子女的照顾,只能独自面对生存的挑战 。

在人类社会中,赡养父母是一种普遍且重要的行为 ,它有着深厚的情感纽带作为根基。从呱呱坠地起,父母便给予子女无微不至的关怀和照顾,这种养育之恩在子女心中种下了爱的种子,随着时间的推移,生根发芽,长成一棵充满感恩的大树 。

当父母年老体衰,子女出于对父母的爱和感激,自然而然地承担起赡养的责任,希望能让父母安享晚年,回报他们曾经的付出 。

与人类不同,动物的行为大多是由生存和繁衍的本能所驱使 。在残酷的自然环境中,动物们首先要确保自己能够生存下去,然后才是繁衍后代 。它们的行为模式主要围绕着获取食物、寻找栖息地、躲避天敌等生存需求展开 ,缺乏人类所具有的道德和情感意识,这使得它们很少出现赡养父母的行为 。

以昆虫为例,许多昆虫的生命周期短暂,在完成交配和产卵后,便会迅速死亡 。它们的生命历程简单而直接,几乎没有时间和精力去发展复杂的情感关系,更不会有赡养父母的行为 。蝴蝶在成虫阶段,主要任务就是寻找配偶、交配产卵,一旦完成这些使命,它们的生命也就接近尾声,根本不存在赡养父母的概念 。

即使是一些寿命较长的动物,在生存的巨大压力下,也很难将精力放在照顾父母上 。在非洲大草原上,羚羊时刻面临着狮子、猎豹等食肉动物的威胁,它们必须时刻保持警惕,寻找食物和水源,躲避天敌的追捕 。在这种情况下,羚羊们无暇顾及年迈的父母,一旦父母失去生存能力,往往只能自生自灭 。